Много лет назад Гомель стал местом, где впервые в Беларуси звучал футбольный свисток и оживали куклы на сцене театра. В нашем городе открылась первая в СССР санэпидемстанция, печатались первые заводские газеты, а в 1800-х работали школы с новаторскими методиками, которые теперь применяют в Google и IBM. В материале рассказываем, как Гомель шаг за шагом становился лабораторией прогресса, от первых Домов культуры до внедрения ЭКО.

Первый дом культуры в Беларуси

Первая санэпидемстанция в СССР

Первый футбольный матч в Беларуси

Летом 1910 года на правом берегу Сожа в Гомеле прошел первый в истории Беларуси футбольный матч. Его организовал служащий Орловского банка Либман, приехавший из Киева. Участник этой игры Всеволод Кублицкий вспоминал, что «все участники игры в диком азарте, кучей носились за мячом, пинали его, кто как мог».

Спустя несколько месяцев в городе образовалась первая футбольная команда – ПГФК (Первая гимназическая футбольная команда). Занятия проходили во дворе гимназии и очень скоро непонятной игрой заинтересовались горожане. В дни тренировок у забора учебного заведения собирались толпы зевак, чтобы поглазеть на необычную забаву. Кончилось все тем, что директор гимназии издал указ наглухо закрывать ворота двора во время игры.

Осенью в Гомеле появились еще три команды – «Виктория», «УнИтас» («Единство») и «Надежда». Правда, все команды могли тренироваться только по очереди – профессиональный мяч нашелся всего один на весь город и принадлежал он уже знакомому нам Либману. Когда первый «сезон» закончился, ценный инвентарь пришел в негодность, тогда спортсмены скинулись деньгами, и заказали новый мяч в Киеве.

Через год в Гомеле играли уже восемь команд, к уже существующим добавилась «Стелла», в которой числились городские чиновники. Сборная железнодорожных рабочих взяла имя «Окраина», новобелицкие футболисты стали «Юностью», а сборная солянка со всех районов оказалась «Фениксом».

31 июля 1911 года в Гомеле стартовали «отборочные встречи» на первый в Беларуси чемпионат по футболу. Из городского пляжа игра вышла за рамки Гомеля и буквально за несколько лет охватила всю Беларусь.

Первое ЭКО

А вы знаете, что первая успешная процедура экстракорпорального оплодотворения прошла именно в Гомеле. Ребенок из пробирки появился благодаря врачам городского центра «Брак и семья» в 1998 году.

Интересно, что первый медцентр репродуктивной медицины открылся в Минске еще в 1995 году. В его создании участвовали сотрудники Чикагского института репродуктивной генетики и один из ведущих европейских генетиков – заведующий Республиканским медико-генетическим центром Г. Л. Цукерман. Однако гомельские врачи опередили минских коллег и первыми провели полный цикл ЭКО.

В 2013 году успешное зачатие после процедуры происходило в среднем в 30% случаев, но лишь половине женщин удавалось выносить беременность до конца. Сегодня репродуктивные технологии шагнули далеко вперед – показатели успешности ЭКО превышают 40%, а шансы стать родителями растут с каждым годом. Гомель по-прежнему остается одним из лидеров страны в этой сфере. К тому же, в 2026 году в нашей стране планируют ввести вторую бесплатную попытку ЭКО.

Первый кукольный театр

Да, первый кукольный театр на территории Беларуси появился тоже в Гомеле. Официальная дата открытия –15 июля 1938 года. Труппа начинала всего с пяти артистов, а первой постановкой стала сказка Елизаветы Тараховской «По щучьему велению», созданная по эскизам театра Сергея Образцова.

Уже через год гомельчане представили собственный спектакль – «Волшебные подарки», известный также под названием «Дед и Журавль» по сказке Виталия Вольского. В репертуаре ранних лет числились и «Каштанка» по Чехову, и «Кот в сапогах» Г. Владычиной. К 1940 году театр стал узнаваемым коллективом с постоянной публикой. Его называли «детским театром для семейного круга».

В годы войны вся труппа ушла на фронт – вместе с куклами, ширмами и ящиками реквизита. Они продолжали выступать, только теперь перед бойцами на передовой. 1 мая 1944 года, когда театр вернулся в освобожденный Гомель, он снова стал первым – первым в Беларуси театром, который дал спектакль после войны.

Первая заводская газета – «Гомельский стекловар» из Костюковки

1 мая 1934 года на стеклозаводе в Костюковке вышел первый выпуск малотиражной заводской газеты «Гомельский стекловар». Это первое печатное издание в Беларуси, которое рассказывало о жизни конкретного предприятия и его трудового коллектива. В газете публиковались заметки самих рабочих и отрывки из литературных произведений.

Деятельность газеты регулировало постановлении ЦК ВКП(б) от 19 августа 1932 года «О фабрично-заводской печати». В нем говорилось, что в первую очередь редакторы должны освещать вопросы «борьбы за выполнение промфинплана, за повышение производительности и культуры труда, развертывание на предприятии соревнования», а еще «тесно увязывать постановку производственных проблем с культурно-бытовыми вопросами».

Газета «Гомельский стекловар» существует и сейчас. Она выходит на белорусском языке, отдельные материалы можно увидеть на сайте.

Первый белорусский Дом культуры

История первого белорусского дома культуры началась в конце 1910-х годов на месте, где теперь расположен гомельский автовокзал. Руководство железной дороги построило для своих служащих деревянный барак, в котором располагались несколько кружков по интересам и читальня. За десять лет ДК стал популярным местом не только для железнодорожников, тут открывались студии танца, театральные труппы и художественные студии, проходили выставки. Все шло хорошо до начала 1920-х, когда помещение перестало справляться с наплывом гостей.

В 1923 году железная дорога заказала у архитектора Станислава Шабуневского проект нового ДК. На это раз гораздо больших размеров, но из-за нехватки кирпича сооружение возвели из дерева. В новый дом переехала библиотека на десять тысяч книг и четыре кружка: драматический, хоровой, оркестр народных инструментов и духовой оркестр. Основной объем здания занимала огромная сцена со зрительным залом на тысячу мест, а вот для репетиций театральным труппам оставались только помещения буфета и фойе. По каким-то причинам в ДК не предусмотрели отопление и зимой тут стоял жуткий холод. Начались разговоры о новой стройке.

В 1928 году на Привокзальной площади появилась стройплощадка нового-нового ДК, его открыли в 1930-м году. В годы войны зданию не повезло: при артобстреле в него попала бомба и оно выгорело за несколько часов. После войны ДК на Привокзальной восстановили, надстроили третий этаж и колонны на входе, немного изменили фасад. Последние новости от первого в Беларуси ДК следующие: 31 января 2023 года дом культуры железнодорожников прекратил свое существование, теперь это часть областной филармонии.

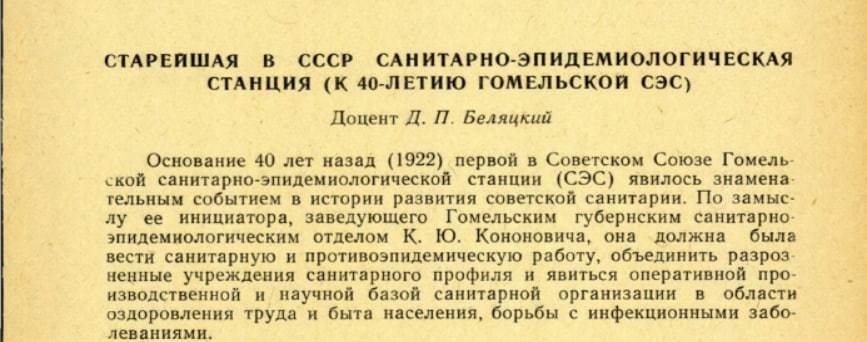

Санэпидемстанция

29 октября 1922 в Гомеле открылась первая в СССР санэпидстанция. Новое учреждение располагалась в здании бывшей земской больницы и включала химико-бактериологическую лабораторию, дезинфекционный пункт, прививочное отделение, изолятор на 10 коек, хоздвор и противомалярийное отделения. Первый начальник станции – Лев Соломонович Марголин.

В 1930-х годах станция расширялась и реорганизовывалась в межрайонную, а позже в областную санитарно-эпидемиологическую станцию. В обязанности врачей входила дезинфекция вещей, для этих целей в Гомеле изобрели первый в Беларуси передвижной паровой шкаф, обработка и лечение больных, вакцинация и контроль эпидемиологической обстановки. Кроме того, появились специальные санитарные отряды: противоэпидемические, дезинфекционные, прививочные.

Во время войны оккупанты разрушили санитарную станцию, сожгли здания и уничтожили оборудование. После освобождения Гомеля началось восстановление санэпидемслужбы с нуля. Полностью восстановить оборудование СЭС и построить новые лаборатории удалось лишь к 1959 году.

Первая Ланкастерская школа

В начале 1819 года в Гомеле открылось необычное учебное заведение – Ланкастерская школа. До этого в Омске пытались открыть похожую школу, но там идея осталась лишь на бумаге: ни методик, ни оригинальных программ, ни квалифицированных преподавателей не нашлось, а учреждение фактически не работало.

В Гомеле к запуску подошли ответственно. Граф Николай Румянцев за несколько лет до открытия пригласил английского специалиста Джеймса Артура Герда, который адаптировал ланкастерскую систему под местные условия. Для школы заказали проект у архитектора Джона Кларка и на улице Румянцевской (современная Советская, 39) возвели большое здание, занимающее целый квартал. На территории школы располагались конюшни, амбары, флигель, баня, склады и жилые комнаты для учеников и преподавателей.

8 ноября 1819 года за парты сели первые 50 учеников – сироты с владений графа Румянцева. Через несколько лет школа расширилась: достроили новые классы, наняли дополнительных педагогов, и количество воспитанников выросло до 200.

Однако успех оказался недолгим. За семь лет работы школа выпустила всего несколько десятков детей. После смерти Румянцева в 1826 году Ланкастерскую школу закрыли, а здание переоборудовали под ткацкую фабрику. В 1840-е годы здесь размещались военный госпиталь и казармы Абхазского пехотного полка, во время Первой мировой войны – распределительный пункт. В годы немецкой оккупации здание стало пересылочным концлагерем «Дулаг 121», где погибло более 100 тысяч человек.

А чем вообще отличалась ланкастерская школа от обычной? Ланкастерская школа – это школа, построенная по системе взаимного обучения, изначально разработанной Джозефом Ланкастером в начале XIX века. Основная идея заключалась в том, что старшие и более успевающие ученики (называемые «мониторами») обучают младших под руководством одного-двух учителей.

Интересно, что к 1831 году практически все ланкастерские школы оказались закрыты. По официальной информации их прикрыли «из-за недостатка квалифицированных учителей и перекладывания ответственности на учеников-мониторов». По неофициальной версии «школы служили местами скрытой пропаганды либеральных и революционных идей».

И напоследок, система взаимного обучения не исчезла вместе с Ланкастерской школой. В СССР ее активно внедряли на заводах, а сегодня она продолжает развиваться в профессиональной сфере. Наиболее успешные «кейсы» Ланкастерской программы можно видеть в Google и IBM, где наставничество строится по принципу peer learning –современная адаптация обучения через «мониторов».

Друзья, «Сильные Новости» рассказали далеко не все «первости» Гомеля. Впереди еще масса историй о городских рекордах, уникальных событиях и людях, которые впервые в Беларуси сделали то, что теперь кажется привычным. Очень скоро мы расскажем и про первых белорусских миллиардеров, и про достижения в области искусственного интеллекта, а также не забудем про наших олимпийских чемпионов.