Тропики на пороге: какие экзотические растения хорошо растут в Гомеле и сколько лет осталось до белорусского апельсина?

В Беларуси сместились климатические зоны, из-за чего на Гомельщине стало гораздо теплее. Ученые НАН вывели первые белорусские сорта персика и винограда, из которого можно делать сухое вино. А можно ли собрать урожай миндаля в Гомеле или вырастить батат, который перевесит вашу кошку? Еще 20 лет назад это звучало как шутка, но теперь возможно все.

Какие «экзоты» уже вовсю сажают в Гомеле, как самостоятельно рассчитать, вырастет ли апельсин на вашем огороде, и сколько тепла потребуется для съедобного каштана? Читайте в материале «Сильных Новостей». В качестве бонуса расскажем, какие «необычности» растили на Гомельщине в прошлом веке, зачем на торфяниках пытались культивировать «каучуковый одуванчик» и почему белорусский гибрид айвы с яблоней так и не покорил мир.

Совсем немного теории

В последние годы в Гомельской области активно выращивают растения, которые раньше считались экзотикой для наших мест. Но как понять, что станет с миндальным деревом в Романовичах или лимоном на Сельмаше? Если не хочется вдаваться в сложные расчеты и вникать в тонкости агротехники, то достаточно знать два параметра – САТ и USDA.

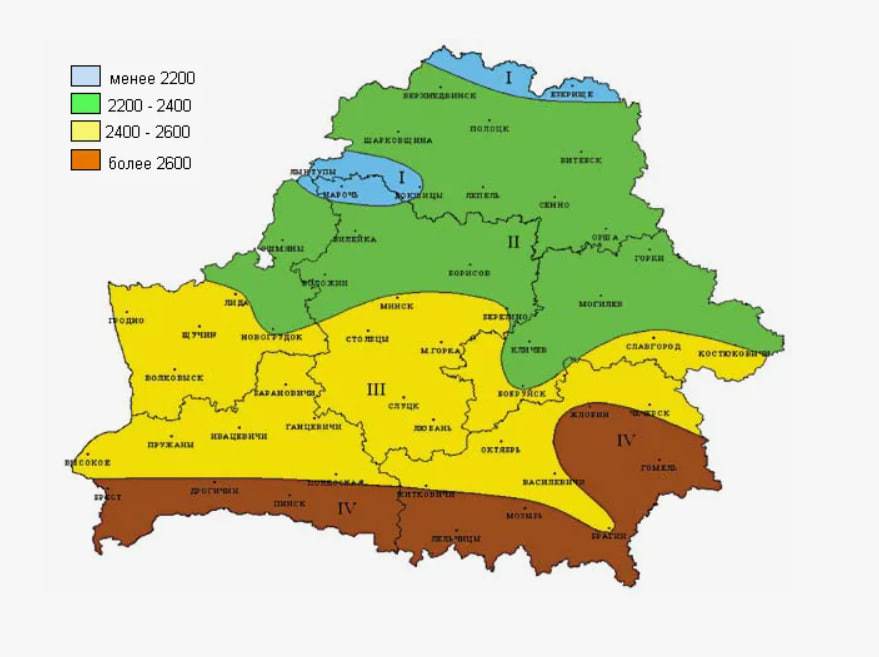

USDA – система, разделяющая регионы мира по их минимальным температурам зимой. Для этого считают усредненное значение зимних температур за всю историю метеонаблюдений. Чем ниже номер, тем холоднее климат. Например, в зоне 1 (Северная Канада, Аляска) часто бывают дни, когда столбик термометра опускается до –51 градуса. Выжить в таких условиях могут лишь несколько видов сосны. Самая теплая зона – 13 (Гавайи, некоторые части Карибского бассейна), тут температура не опускается ниже +18 градусов. Принято считать, что Гомель находиться в зоне 5b, где средние минимальные температуры –26,1 градуса, однако многие исследователи уверены, что у нас уже давно 6b (–20,7 градуса).

САТ – сумма активных температур. Этот параметр указывает, сколько тепла получает растение за сезон. Считают так: берут все дни, когда температура выше +10 градусов (порог, при котором большинство растений начинают активно развиваться), и складывают градусы. Например, если 10 дней подряд было +14, то выходит 10х14=140. В 2014 году Гомель перешагнул отметку в 3 тысячи градусов. Есть специальные таблицы, в которых указано, сколько САТ нужно для каждой культуры (апельсин – 7 тысяч градусов, абрикос – 2800 градусов, просо – 1410 градусов).

В 2018 году САТ в Гомеле достиг 3019 градусов и продолжает медленно подниматься.

Для любого растения именно эти два параметра являются самыми важными: насколько зимой похолодает и какое количество теплых дней будет летом.

Какую экзотику можно садить в Гомеле, чтобы она точно выросла?

Грецким орехом на улицах Гомеля уже никого не удивить. В центральном парке хорошо зимуют магнолии. Дыни и арбузы давно не возят из Астрахани – выращивают тут. А персики в городских садах стали таким же привычным деревом, как яблоня или груша.

Для того, чтобы составить список экзотов, которые можно вырастить в открытом грунте, мы обратились не к теоретикам, а к практикам. Изучили информацию на профильных сайтах, где общаются садоводы-экспериментаторы, и посмотрели ассортимент белорусских питомников.

Миндаль

Начнем с того, что в Гомеле можно купить десятки сортов миндаля для выращивания в открытом грунте. Есть много гибридов, которые выдерживают заморозки до –40 градусов.

В описании морозостойких сортов миндаля указано, что им необходима зона USDA 7b и выше, а в Гомеле, как мы помним, 6b, да и то с натяжкой. Но стоит приложить немного усилий – хорошо укрыть дерево на зиму, особенно в первые годы роста, и оно точно переживет сезон холодов. Вторая проблема – САТ, на Гомельщине он составляет 3019 градусов, а для вызревания плодов миндаля требуется примерно 3100 градусов. Не хватает совсем немного.

Если учесть, что за последние 10 лет САТ на Гомельщине поднялся на 200 градусов, и прослеживается тенденция к повышению, то миндаль можно смело садить. Кроме того, люди, выращивающие миндаль в Беларуси, рассказывают, что он красиво цветет уже в начале марта и прекрасно пахнет.

Батат

Выращивать батат в Беларуси стали сравнительно недавно – менее 10 лет назад. Сначала эксперименты проводили энтузиасты на своих приусадебных участках. Потом подключились фермеры, часть из которых выращивает батат в Гомельской области. До крупных хозяйств дело не дошло, но это лишь вопрос времени.

ТОП-5 интересных фактов о батате:

- батат занимает первое место среди овощей по концентрации питательных веществ, витаминов и минералов;

- из килограмма батата можно получить 150 граммов спирта, а в некоторых странах из него делают топливо – биоэтанол;

- если температура почвы не опускается ниже +12 градусов, то батат может расти годами, при этом корнеплоды вырастают до 20-ти, а иногда и 30 килограммов;

- из одного корнеплода батата можно вырастить до 100 новых растений;

- несмотря на название батат не родственник картошке, они принадлежат к разным семействам.

Каштан съедобный

Раньше Гомель называли городом каштанов, но со временем они стали болеть, на улицах их заменили на более устойчивые растения. Деревья, растущие в нашем городе, – Конский каштан. Его плоды нельзя есть ни коням, ни людям – они ядовитые. Чуть южнее Беларуси уже много лет выращивают съедобный каштан.

Сейчас из-за изменившихся климатических зон съедобный каштан можно выращивать и в Гомеле. Растению необходим САТ на уровне 2800 градусов, а морозы оно выдерживает до –35 градусов. По информации белорусских садоводов, сейчас съедобный каштан выращивают во всех областях Беларуси, и он активно плодоносит. В первые годы жизни у растения может подмерзать верхушка, однако на 4-5 год эта проблема исчезает, и дерево начинает плодоносить.

Саженцы съедобного каштана массово выращивают в питомниках Гомельщины, в сезон их легко можно купить на ярмарках и рынках.

Экзотика из БССР

Выращивать экзотические растения в промышленных масштабах белорусы начали больше века назад. Одни эксперименты проходят до сих пор, а другие – привели к настоящей биологической катастрофе.

Кок-сагыз

В 20-х годах прошлого века промышленность БСССР остро нуждалась в резине. Самый доступный источник каучука – дерево Гевея – у нас не росло, а попытки его акклиматизировать неизменно оканчивались неудачей. Выход из ситуации попробовали найти химики, они делали синтетический каучук из спирта, но он не дотягивал до свойств натурального.

Но в 1920-х годах советская экспедиция в горах Тянь-Шаня нашла растение, похожее на одуванчик – кок-сагыз. Внимание на него обратили из-за странной привычки местных жителей, которые жевали его корешки вместо жвачки. Ученые забрали образцы домой, тщательно исследовали их. Оказалось, что в корнях содержится до 27% каучука.

В середине 1930-х делегаты пленума ЦК КП(б)Б приняли решение выращивать кок-сагыз в Беларуси. Для повышения урожайности под новую культуру отдали самые плодородные площади – осушенные болота. В Гомельской области в том числе. Посевная шла со скрипом, и тогда в руководстве БССР решили запустить пиар акцию. В газетах печатали статьи о пользе растения, не отставало и радио. Известный в те времена белорусский композитор Николай Чуркин написал музыкальную пьесу «Кок-сагыз». Спустя несколько лет появилась комедийная оперетта композитора Самуила Полонскго «Зарэчны Барок» про колхоз, специализирующийся на выращивании полезного растения.

Перестали садить кок-сагыз в середине 50-х годов. Оказалось, что его выгодно сажать только при условии практически дармового труда крестьян. Кок-сагыз требовал ручной посадки, прополки, уборки урожая и сбора семян. Только представьте, сколько времени потребуется на сбор «парашютиков» одуванчика в промышленных масштабах. Кроме того, ученые научились делать качественный искусственный каучук и об экзотике забыли.

Цидолус (гибрид айвы и яблони)

Первая айва появилась в Беларуси в начале 1950-х годов в помологическом саду Руткевичи под Гродно. Сперва белорусские селекционеры планировали выращивать южные сорта, несколько лет пытались их акклиматизировать, но ничего не выходило.

Когда стало понятно, что без собственных сортов не обойтись, садоводы наладили связи с питомниками из Болгарии, Крыма и Молдовы, закупили саженцы и стали экспериментировать. За десять лет вывели морозоустойчивый яблочно-айвовые гибрид, который назвали цидолус. По виду плоды похожи на яблоко, а по вкусу – на айву.

До айвовых садов дело не дошло, но саженцы из питомника «разъехались» не только по всей Беларуси. Их отправляли в США, Канаду и Китай. В северных районах Беларуси плоды не успевали вызревать, а вот на Гомельщине, да и в целом в белорусском Полесье, чувствовали себя прекрасно.

А что же стало с первым в Беларуси питомником айвы? Сейчас он называется «Ботанический памятник природы республиканского значения Парк Руткевичи». В 2000 году на его базе хотели открыть «Сад-музей», потом небольшой НИИ, а спустя несколько лет отказались от всех идей.

Борщевик Сосновского

В 1944 году ученая-ботаник Ида Манденова нашла в горах Грузии необычное растение – ранее не встречавшийся вид борщевика, и назвала его в честь своего коллеги Сосновского. После многочисленных исследований оказалось, что борщевик Сосновского практически не болеет и может развиваться в достаточно суровом климате. «Экзотику» тут же взяли в оборот.

Считалось, что, слегка «доработав» растение, можно сделать его основной сельхозкультурой СССР. Десять лет ученые Академии наук в Сыктывкаре выводили гибриды, а в конце работы разослали семена по всему Союзу, для экспериментов «по месту». В Беларусь доставили самые «ядреные» сорта и тут же высадили их на подготовленные поля. Самым перспективным регионом считалась Гомельщина – тут теплее других областей и много торфяников.

Через пару лет стало понятно, что эксперимент провалился. Сок борщевика вызывал химические ожоги, а коровы после употребления давали горькое молоко. Программу свернули, но борщевик начал сеяться сам по себе. Сейчас с ним борются по всей стране: вырубают, травят химией, однако борщевик Сосновского расширяет свой ареал обитания на 15-20% в год.

Выращивание экзотики в Гомельской области давно вышло за рамки научных экспериментов. Пперсики, виноград и даже батат становятся обычными культурами. Конечно, садоводство – это всегда вызов, но благодаря новым технологиям и теплым зимам энтузиасты смогут и дальше расширять границы возможного.