200 лет назад пенсию в Беларуси получали только избранные, а за любой проступок выплаты прекращались. Крестьянам вообще не платили ничего вплоть до середины ХХ века, а дети чиновников могли получать деньги за родителей. История пенсионной системы полна неожиданных и даже шокирующих фактов. Если вам интересно разобраться, с чего все начиналось и к чему идет, залетайте в материал. «Сильные Новости» разложили все по полочкам.

Кроме того, мы собрали информацию о том, как обстоят дела в других странах – от Японии до Нигера и от США до Гондураса. Там тоже все необычно и временами печально.

Первая пенсия в Беларуси: кто получал и сколько платили?

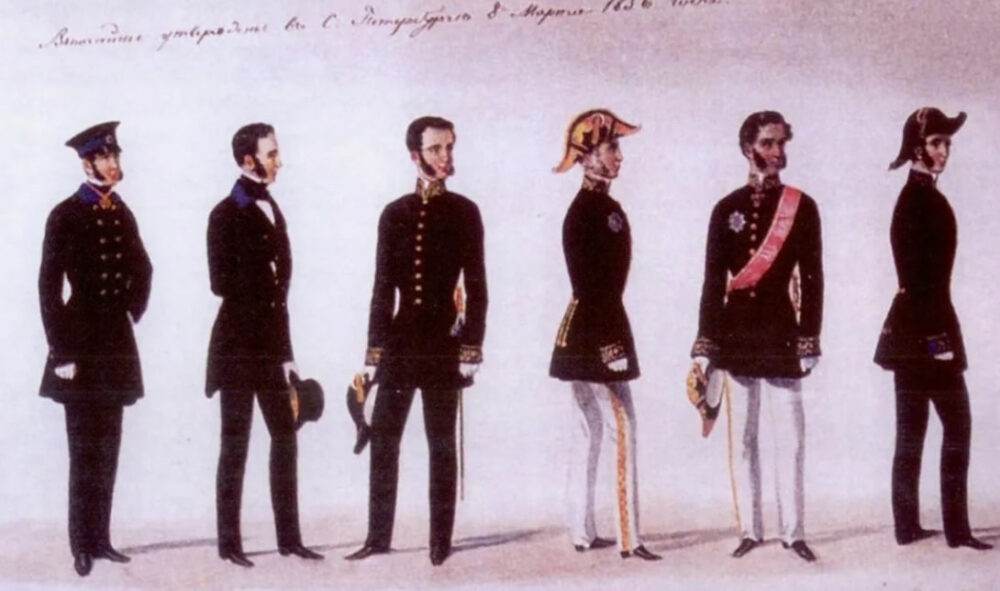

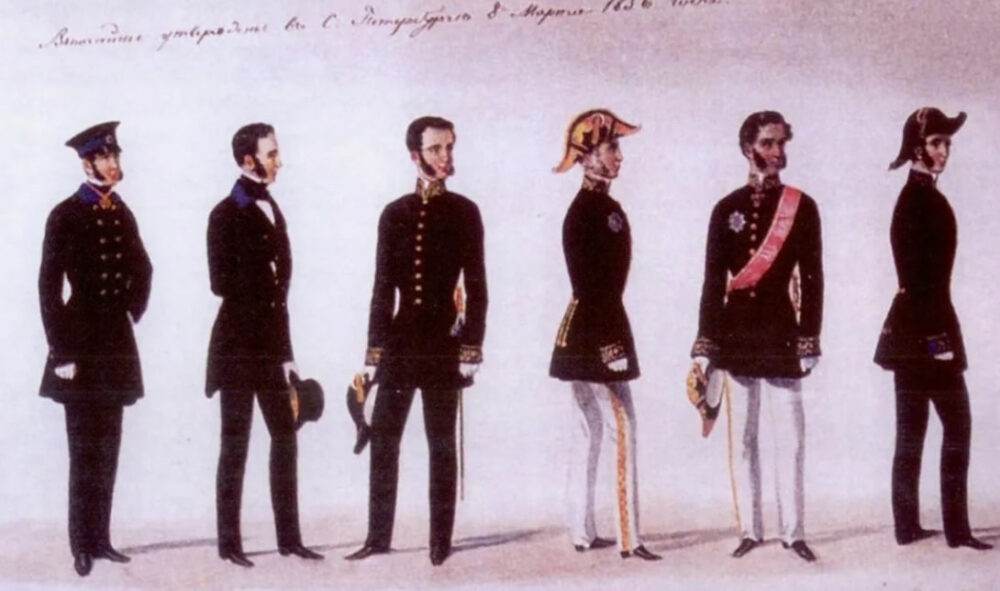

История пенсионных выплат в Беларуси началась почти 200 лет назад с указа императора Николая I. 6 декабря 1827 года руководитель Российской империи, в которую входила и Беларусь, подписал документ о назначении выплат за выслугу лет госслужащим.

Пенсионное жалование полагалось военным и гражданским обладателям классных чинов, если они прослужили не менее 10 лет. Гибкой тарифной ставки в те годы не было. Прослуживший 25 лет получал 50% от оклада ежемесячно, а 35 лет – 100%.

Ушедших со службы по болезни тоже обеспечивало государство:

- прослужившие 10 и более лет получали 30% от оклада;

- 20-летняя выслуга – 65%;

- 30 лет – полный оклад.

В случае смерти чиновника пенсия не пропадала, а переоформлялась на вдову. Если умирала и она, то на сына – до достижения 17 лет или дочь – до 21 года.

А теперь к негативным моментам. По оценкам историков, пенсионеров при Николае I было немного – всего несколько тысяч человек, а в Беларуси, вероятно, меньше сотни. Приказ о назначении пенсии подписывал лично министр профильного ведомства, после детального изучения личного дела. Кроме того, пенсию могли аннулировать, если чиновник попадал в поле зрения правоохранителей.

Такого понятия как индексация или пенсионный возраст не существовало. Выплаты начисляли один раз и не пересматривали в сторону увеличения. Могли только забрать у «проштрафившихся».

Следующие семьдесят лет пенсионную систему дорабатывали и расширяли. Выплаты стали получать не только ТОП-чиновники, но и преподаватели, госслужащие низшего звена, медперсонал государственных лечебниц, мастера и инженеры.

Как альтернатива государственным пенсиям, в начале 1900-х годов существовало более 200 негосударственных эмеритальных страховых касс, говоря простыми словами – частных пенсионных фондов.

С 1913 года в список на получение пенсии попали железнодорожники и рабочие градообразующих предприятий. С приходом к власти большевиков в 1917 году все выплаты отменили.

Как большевики переписали пенсионные правила

Через несколько месяцев после Октябрьской революции большевики начали вводить пенсии, но назначали выплаты не чиновникам, медработникам и военным, а инвалидам Красной армии.

26 апреля 1919 года Совнарком РСФСР выпустил декрет о пенсионной реформе.

«Все старые пенсии, выдаваемые из Государственного казначейства, пенсионных, эмеритальных, вспомогательно-сберегательных и прочих касс на основании законоположений, изданных до Октябрьской рабоче-крестьянской революции, подлежат пересмотру», – гласил декрет.

На практике это означало, что пенсионные фонды закрываются, а все деньги с их счетов переходят в распоряжение государства. Вначале все подавалось как «временные неудобства», организации обещали вернуть, как только позволит экономическая обстановка. Некоторые ждали 10 лет да так и не дождались. Например, в 1927 году железнодорожник тифлисских мастерских написали письмо И.В. Сталину с просьбой вернуть пенсионные накопления:

«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! В бытность Вашу в Тифлисе, во время посещения Тифлисских Вашего имени мастерских, мы, железнодорожные рабочие и служащие как мастерских, так и депо, подали Вам просьбу, в которой просили оказать содействие, дабы дать конец волнующему нас вопросу – о возврате наших мелких сбережений, которые мы, рабочие и служащие, тяжелым трудом заработанные откладывали на черный день путем сбережения через пенсионную кассу и страхования жизни при этой пенсионной кассе. По разъяснению Наркомфина СССР, деньги наши перечислены в доход казны в 1918 году».

До 1923-го к теме пенсии не возвращались, а затем решили внести в список «нуждающихся» еще одну категорию – ветеранов-большевиков. Им выплачивали побольше, чем инвалидам, однако суммы не хватало на жизнь. Это была скорее небольшая надбавка за былые заслуги. Следующая категория пенсионеров появилась в 1928 году. Выплаты за стаж стали получать работники горнорудной и текстильной промышленности.

В 1930 году пенсионная реформа, казалось бы, сдвинулась с мертвой точки. Выплаты по возрасту стали обсуждать на пленумах и собраниях, а руководство СССР приняло «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию». Это был документ, который регламентировал и пенсии, и пособия, и выплаты по потере кормильца, и даже декретные. Отдельными пунктами шли выплаты на погребение и минимальные «зарплаты» безработным. Изменилось ли что-то в реальности? Нет. Разговоры так и остались разговорами еще на несколько лет.

Полноценные пенсии появились в БССР в 1932 году, по другим данным – в 1936-м. Вероятно, реформа шла не быстро: каждого пенсионера вносили в базу в индивидуальном порядке, из-за этого и растянулись сроки. Когда работа пенсионного фонда наладилась, оказалось, что выплаты может получать только городское население, которого в тот момент было всего 21% от общей численности белорусов. Считалось, что сельские жители в состоянии обеспечить себя самостоятельно.

Для получения выплат установили пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, минимальный стаж – 20 и 25 лет соответственно. Кроме того, в госорганах требовали справки о доходах за весь период работы и свидетельства о рождении. Таким образом отсеивалась львиная доля потенциальных пенсионеров. По оценкам белорусских историков, до войны пенсию по возрасту получали всего 2% белорусов. Но и это еще не все.

Если человек собирал все необходимые документы, то максимальная пенсия, на которую он мог рассчитывать, составляла 10-15% от его прошлого заработка. У большинства она составляла 30-40 рублей, максимальный размер – 300 рублей. Правда, на такие выплаты могли рассчитывать только обладатели индивидуальных пенсий. При этом килограмм сахара стоил 4 рубля, мужской костюм – 400, а радиоприемник – 1000.

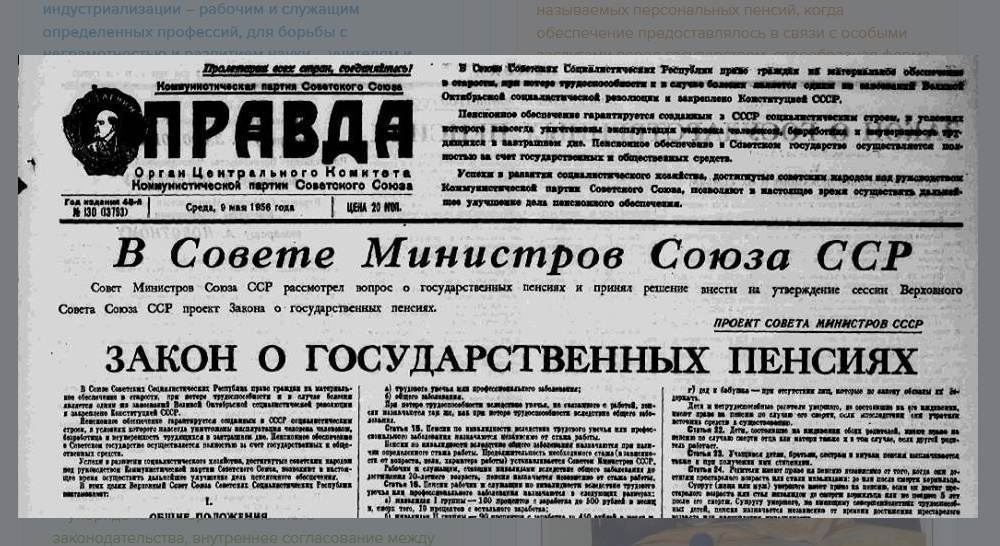

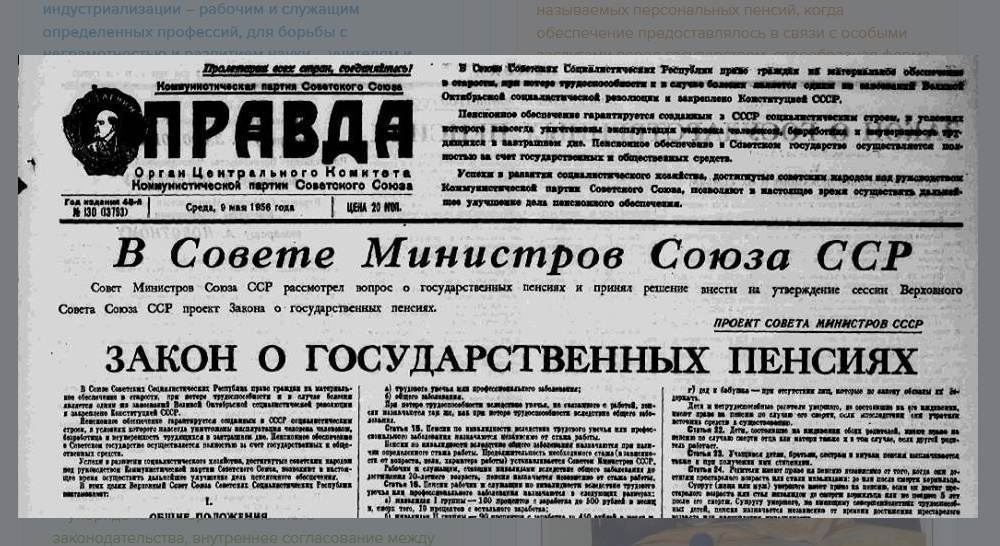

Закон 1956 года: первый шаг к современной пенсионной системе

В годы войны и период восстановления о пенсии мало кто задумывался. Когда жизнь начала входить в мирное русло, руководство страны опять вернулось к вопросам выплат по старости. 14 июля 1956 года приняли закон «О государственных пенсиях», согласно которому пенсионеры получали 70-100 советских рублей ежемесячно. В те годы зарплата медсестры составляла примерно 80 рублей, а молодой специалист получал до 130-ти.

Появилась система надбавок за непрерывный стаж на одном месте и отдельные категории работников, претендовавших на повышенные выплаты, – шахтеры, сотрудники горячих цехов. Они переставали работать на 10 лет раньше пенсионного возраста и получали до 160 рублей в месяц.

Еще один интересный момент – в документе опять «забыли» про жителей села. Вспомнили про них лишь в 1964 году. По достижения 55 и 60 лет они получали 12 рублей. Этой суммы хватало на 13 шоколадок «Аленка» или 5 килограммов сосисок. К 1973 году пенсии колхозникам подняли до 20 рублей, а к 1987-му в некоторых деревнях даже добрались до 50 рублей.

От советской системы к современной: как развивались пенсии в Беларуси

В 1990 году в Беларуси вступили в силу новые правила начисления пенсий. Ввели единый возраст для выхода на заслуженный отдых для сельчан и жителей города, уравняли размеры выплат, а в трудовой стаж добавили декрет, армию и годы учебы, если до ВУЗа человек успел хоть немного потрудиться.

Также пересмотрели размеры выплат. Пенсионерам выплачивался определенный процент от среднемесячной заработной платы за последнее несколько лет непрерывного стажа.

Последняя пенсионная реформа в Беларуси растянута во времени. Она началась в 2017 году и закончится в 2025-м.

Что меняется:

- пенсионный возраст плавно увеличивается до 63 лет у мужчин и 58-ми у женщин;

- с 1 января 2025 года для назначения трудовой пенсии по возрасту необходимо иметь не менее 20 лет трудового стажа с уплатой страховых взносов;

- появились способы повысить пенсионные выплаты за счет добровольных отчислений.

Дополнительные деньги можно получить следующим образом – продолжать работать по достижению пенсионного возраста, отказавшись на это время от пенсионных выплат.

«При отказе от получения пенсии на два месяца бонусом начисляется еще 1%. Если ты в итоге отказываешься на год – 6%, на два года – плюс 8%, на три года – плюс 10%, на четыре года – плюс 12%, на пять лет и более – по 14%», – рассказала о конкретных цифрах представитель Минтруда Елена Гоморова.

Еще один вариант – во время работы осуществлять дополнительные отчисления в фонд страхования. Эти выплаты делятся между работником и нанимателем.

«Если работник выбирает тариф 1%, то и работодатель добавляет ему 1%. Если работник выбирает тариф 2%, и работодатель ему добавляет столько же – 2%. Если работник выбрал для себя 3%, работодатель добавляет ему 3%. Если же работник определяет для себя от 4% до 10%, работодатель в данном случае будет добавлять 3%», – объяснили принцип накопления в страховом предприятии «Стравита».

От США до Норвегии: кто и сколько получает в разных странах?

А как обстоят дела в других странах? По-разному. Впрочем, регионы с развитой экономикой традиционно хорошо заботятся о людях в пожилом возрасте.

США

Средний размер американской пенсии по состоянию на 2025 год – 1976 долларов, а максимальная – 4873. При этом самые высокие пенсии назначают не тем, кто платил больше налогов, а тем, у кого больший стаж. Чтобы получить государственные выплаты, работник и работодатель ежемесячно вносят равные доли в фонд социального обеспечения.

Помимо выплат от государства, большинство американцев вкладывает деньги в частные пенсионные фонды. Таким образом, при выходе на заслуженный отдых они получают доход с двух источников. Кроме того, часть пенсионеров получают ежемесячные доплаты на продукты, медицину и аренду жилья.

Интересный факт: пенсионный возраст в США – 66-67 лет. Однако можно перестать работать в 62 года и получать 75% от полной суммы выплат, а можно в 70 – тогда сумма пенсионных выплат существенно увеличится.

Япония

В Японии пенсиями заведует «Пенсионный инвестиционный фонд». Отчисления в него обязаны делать все резиденты в возрасте от 20 до 59 лет. Деньги, хранящиеся в фонде, не лежат мертвым грузом, а работают. Их инвестируют в реальный сектор экономики, недвижимость и предприятия. По состоянию на 2025 год, организация считается богатейшей в мире, ее активы составляют 1,5 триллиона долларов.

Возраст выхода на пенсию в Японии составляет 65 лет для мужчин и женщин. Однако законодательство допускает досрочный выход на пенсию с 60 лет или отсрочку до 70 лет. Средняя пенсия – 1300 долларов, но она варьируется в зависимости от суммы отчислений и стажа. Как и в Америке, большинство японских компаний обеспечивают своим сотрудникам дополнительные корпоративные пенсии.

А теперь самое интересное: в Японии есть традиция предоставлять единоразовую выплату выходящим на пенсию сотрудникам. Она может достигать годовой зарплаты, умноженной на количество отработанных лет в данной компании. Например, в 2024 году среднестатистический японец получал 23 640 долларов в год. С учетом, что пенсионер отработал 35 лет, сумма «на руки» составит 827 400 долларов.

Норвегия

Пенсионная система Норвегии считается одной из самых стабильных в мире. Она состоит из трех основных компонентов – государственной пенсии, трудовой пенсии и личных накоплений.

Государственная выплачивается за счет доходов страны от экспорта нефти и газа, а также персональных отчислений граждан. Личные накопления – это специальные пенсионные программы в крупных банках страны, а трудовые пенсии – отчисления работодателей.

Средняя пенсия по старости составляет около 2500 евро в месяц, ее можно получать с 67 лет. Есть в Норвегии и минимальный трудовой стаж – 3 года, однако самую большую пенсию получают граждане, отработавшие 40+ лет.

Кстати, в некоторых странах пенсии получают только государственные служащие и работники важных сфер.

В Индии выплаты доступны только чиновникам, по оценкам международных организаций, только 12% пожилых людей имеют эту привилегию. В Танзании и Гондурасе вообще нет понятия пенсия, хоть некоторые люди и получают финансовую помощь из религиозных и иных фондов. А в Гане пенсионная программа доступна с 55 лет, правда, средняя продолжительность жизни там 53 года, из-за чего выплаты по старости получает лишь 3% населения.

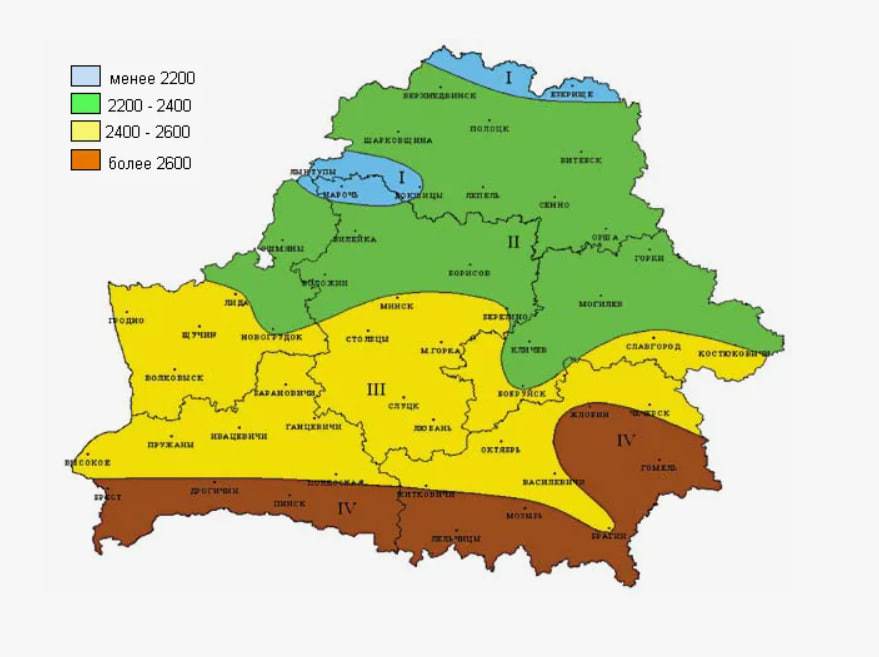

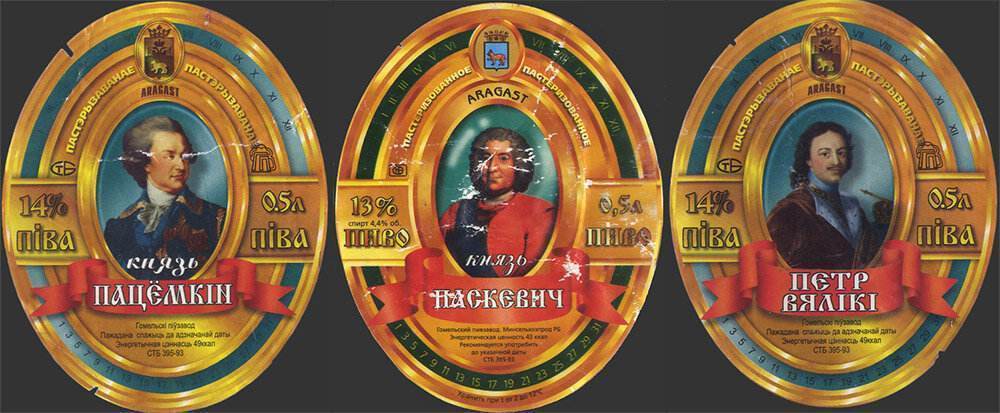

Интересный факт: Гомельщина – единственный регион Беларуси, где растят качественное сырье для пивоварения. Еще в 2008 году компания Heineken запустила масштабный эксперимент по выращиванию специальных сортов ячменя, в котором участвовали 300 фермерских хозяйств по всей стране. В итоге осталось девять локаций, где условия соответствуют международным стандартам: восемь из них – под Гомелем, одна – в Могилевской области.

Интересный факт: Гомельщина – единственный регион Беларуси, где растят качественное сырье для пивоварения. Еще в 2008 году компания Heineken запустила масштабный эксперимент по выращиванию специальных сортов ячменя, в котором участвовали 300 фермерских хозяйств по всей стране. В итоге осталось девять локаций, где условия соответствуют международным стандартам: восемь из них – под Гомелем, одна – в Могилевской области.