Гомельские тараканы: как рыжие прусаки захватывали кухни в XIX веке и куда они пропали в 90-е

В Гомеле жители разных районов снова замечают рыжих тараканов. Насекомые легко пролезают в щели, переходят из квартиры в квартиру и даже «мигрируют» по трубам. В советские годы тараканы считались обычным «соседом», но затем они почти исчезли.

Хотите узнать, как прусаки прошли путь из жарких джунглей Индии до гомельских кухонь, чем пытались травить насекомых в XIX веке и какой уникальный прибор разработали в Гомеле в 1938 году, чтобы наконец справиться с вредителями? Читайте наш материал – там много интересного про хитрые методы борьбы и необычные теории их возвращения в квартиры.

Как прусаки прошли путь из тропиков Индии до европейских кухонь

Когда в Гомеле появились рыжие тараканы и почему они победили черных

Как травили тараканов в Гомеле

Как прусаки прошли путь из тропиков Индии до европейских кухонь

Родина тараканов – жаркие области Индии и Мьянмы. Там они веками жили в тропических лесах, а от людей старались держаться на расстоянии. Ученые считают, что прусаки (Blattella germanica) сблизились с человеком около 2100 лет назад. С тех пор вместе с кораблями и караванами они постепенно расползлись по всему миру. Насекомые прятались в мешках с зерном, в походных сумках солдат и в тюках торговцев, постепенно продвигаясь все дальше на запад. Шаг за шагом, город за городом они осваивали новые земли, и лишь к XVIII веку добрались до Европы.

Интересный факт: Первые «европейские» тараканы описаны походными лекарями во время Семилетней войны (1756–1763). Их в огромных количествах находили на армейских продовольственных складах. Тогда русские солдаты дали им прозвище «прусские тараканы» или просто «прусаки», убежденные, что они пришли из Пруссии, а прусские и германские солдаты называли их «русскими», полагая, что вредители прибились из России.

Несмотря на живучесть, тараканы оставались преимущественно обитателями крупных городов, особенно складов и кухонь, где находили пищу и тепло. Ограничивал их распространение холодный климат и невысокий уровень транспорта и коммуникаций, который не позволял быстро перемещаться на большие расстояния.

Когда в Гомеле появились рыжие тараканы и почему они победили черных

В Гомель рыжие тараканы добрались примерно в 1850-е годы. Именно с этого времени датируются первые упоминания о них в местных источниках. Однако у нас в это время «царствовали» другие домашние вредители – блохи, клопы, муравьи, которые тоже доставляли немало проблем жителям.

Сначала казалось, что вреда от них почти нет. Настоящую опасность представляли блохи, которые в XIX веке стали причиной множества смертей гомельчан, разнося чуму и тиф. Например, в Кагальном рву эпидемии вспыхивали особенно часто, выкашивая местных жителей и принося другие опасные болезни. Судя по отчетам городских медиков, смертность от брюшного тифа достигала 30% из-за отсутствия антибиотиков и низкого уровня гигиены. А ведь были еще и клопы, которые портили сон и оставляли зудящие следы на коже, и в придачу к ним муравьи, умудрявшиеся проникать даже в плотно закрытые запасы продуктов.

Когда на рыжих усачей обратили пристальное внимание, оказалось, что с ними не все так просто.

Основные проблемы с тараканами:

- разносят бактерии, вирусы и аллергены;

- могут вызывать болезни пищеварения и кожные инфекции;

- портят продукты и загрязняют кухни и склады;

- усиливают аллергию и астму, особенно у детей;

- очень плодовиты и живучи, поэтому трудно полностью избавиться.

К концу XIX века стало понятно, что с тараканами шутки плохи. Их травить куда сложнее, чем вечных спутников человека – клопов и блох. Керосин, горячая вода, зола, настойки трав – в ход шло все.

Интересный факт: до появления рыжих тараканов в наших домах доминировали черные тараканы, которые пришли из Крыма и соседних регионов. Однако к началу XX века рыжие тараканы вытеснили черных, поедая их яйца. В 1693 году историк Генрих Лудольф писал в своих «Кратких сведениях по естественной истории России», что «обычнейший черный таракан обильно водится в деревянных домах, но вредным назвать его нельзя».

Как травили тараканов в Гомеле

Первые народные средства от тараканов изготавливали на основе трав с резким запахом. Брали полынь, пижму и мяту, измельчали и заливали кипятком или спиртом. Затем фильтровали и обрабатывали раствором места скопления. Помогала такая микстура слабо. Насекомые нюхали, «воротили нос», разворачивались и уходили к соседям, а через некоторое время возвращались.

Когда стало понятно, что настойками тараканов не победить, начали травить керосином. Места, через которые тараканы проникали в дом, поливали топливом – считалось, что маслянистая жидкость с резким запахом отпугивает их. Керосин в те времена продавался на каждом углу – в начале Лещинской, у въезда в Монастырек, несколько точек на центральном рынке и одиночные торговцы с канистрами на всех оживленных улицах.

Более надежный вариант – холод. Зимой помещения тщательно проветривали, открывали окна и шкафы, чтобы тараканы, чувствительные к холоду, погибли при понижении температуры до нуля и ниже. Известно, что подобные процедуры регулярно проводились в гомельских гостиницах, но делали это скорее в профилактических целях. К этому методу добавляли обработку кипятком, которыми заливали щели и трещины, где насекомые прятались.

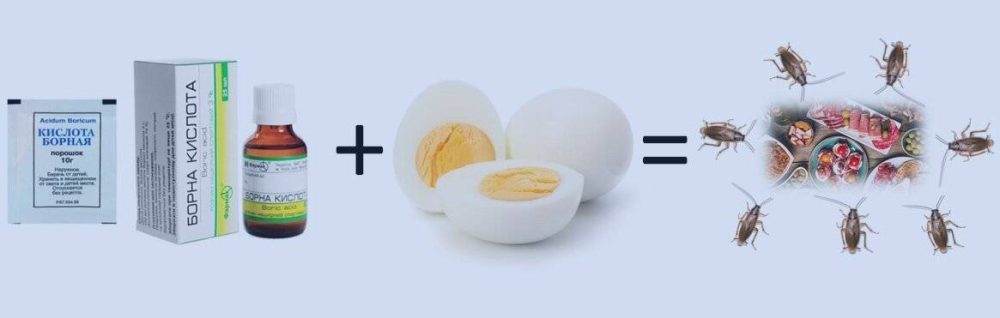

Если и это не помогало, использовали самодельные ловушки. В емкость с гладкими краями насыпали муку и сахар, чуть сбрызгивали водой и устанавливали в местах их скопления. Однако даже такие кардинальные меры не могли замедлить рост популяции и тогда в дело вступили аптекари. Опытным путем они узнали, что лучше всего тараканам вредит борная кислота. Чтобы заставить насекомых есть яд, гранулы кислоты перетирали с яичными желтками и скатывали в шарики. «Угощения» раскладывали в укромных уголках и ждали эффект 2-3 недели. Правда были и минусы у такого подхода: иногда отраву съедали домашние питомцы и погибали.

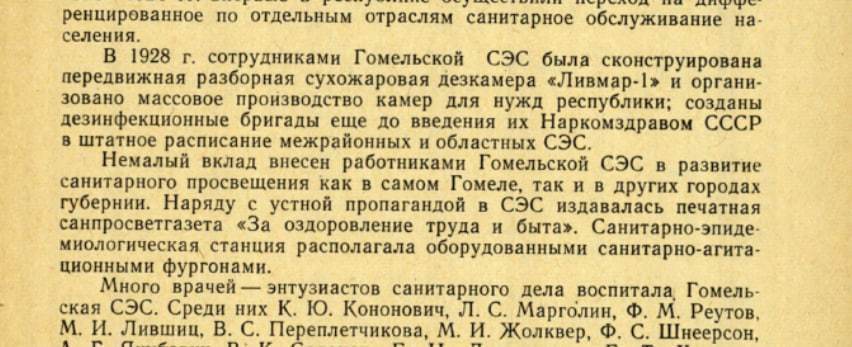

Ситуация начала исправляться в 1920-е годы. В Гомеле открылась первая в СССР санитарно-эпидемиологическая станция, которой присвоили имя «5-й годовщины Октябрьской революции». Чуть позже на ее базе организовали прививочный пункт, противомалярийное отделение и паразитологическую лабораторию. Но одно дело лечить людей в условиях стационара, и совсем другое влиять на причину. Чтобы поставить уничтожение насекомых на поток, гомельские эпидемиологи разработали уникальный прибор – разборную сухожарную дезкамеру «Ливмар-1».

Внутри дезкамеры создавалась сухая температура около 180 °С, которая равномерно прогревала белье, одежду и постельные принадлежности. Такой режим гарантированно убивал вшей, клопов и тараканов вместе с возбудителями тифа и других инфекций. Камера легко разбиралась на несколько частей, это позволяло привозить ее в деревни и устанавливать во дворах или в больничных отделениях, обрабатывая целые партии вещей за один цикл работы. В начале 30-х прибор стал настолько популярным, что его стали производить массово и рассылать по всему СССР. Позже в Гомеле создали передвижную бригаду по установке и ремонту «Ливамир-1» и начали массово травить насекомых. Работала система хорошо, но все равно не поспевала за растущей популяцией вредителей.

До 1970-х годов в Беларуси не существовало эффективного, дешевого и массового средства от непрошенных гостей. Время от времени на рынке появлялись громкие новинки, например, «Персидский порошок», но по факту это был обычный порошок из аптечной ромашки с добавлением других трав.

Эпоха решительных средств

В начале 1960 года в США запатентовали формулу «Дихлофоса». Он справлялся с любыми видами насекомых и, по заверениям производителей, не наносил вред котам и собакам. В СССР средство стали выпускать лишь спустя 11 лет. 28 июня 1971 года официально запустился Невинномысский завод бытовой химии – единственное предприятие тех лет, выпускавшее чудо-средство.

Как только продукт поступил на полки магазинов, технологи завода начали его улучшение. Они старались снизить токсические свойства препарата на людей: оказывается, противопоказания у дихлорвинилфосфата (действующее вещество дихлофоса) все же были. Формулу много раз меняли, пока в конце 90-х на рынок не вышли отравы нового поколения.

90-е годы считаются переломными в борьбе с тараканами. Из-за рубежа стали поставлять мощные инсектициды на основе пиретроидов, которые убивали не одно насекомое, а колонии, включая личинок.

Интересный факт: в 2000-х по Гомелю ходили слухи, что тараканы исчезли вовсе не из-за химии. Среди версий звучали:

- электромагнитное излучение от сот и Wi-Fi, которое якобы выгоняло насекомых из квартир;

- ядовитые пары от пластиковых стройматериалов;

- сбитые «биоритмы» Земли;

- продукты и модифицированные крахмалы.

Факт остается фактом, в конце 90 они почти исчезли. Казалось бы, победа одержана, но насекомые вернулись спустя несколько десятилетий.

Что сегодня

В середине августа в редакцию «Сильных Новостей» обратились гомельчане с улицы Чкалова и рассказали, что в их подъезде есть тараканы. В 2018 году подобные сообщения поступали с улицы Кожара. Также насекомых время от времени замечают и в других районах города. Где они прятались все эти годы и почему решили вылезти именно сейчас?

Энтомологи считают, что тараканы никуда и не исчезали, просто популяции после массовой травли в 90е годы резко сократилась. Сейчас они приспособились к существующим инсектицидным препаратам и обрели устойчивость к ним. Еще многие жители перестали регулярно проводить системную дезинсекцию. В итоге тараканы потихоньку расползаются и находят укрытия в подвалах старых домов, а при подходящих условиях быстро заселяют целые подъезды.